長谷川昭雄の対談連載

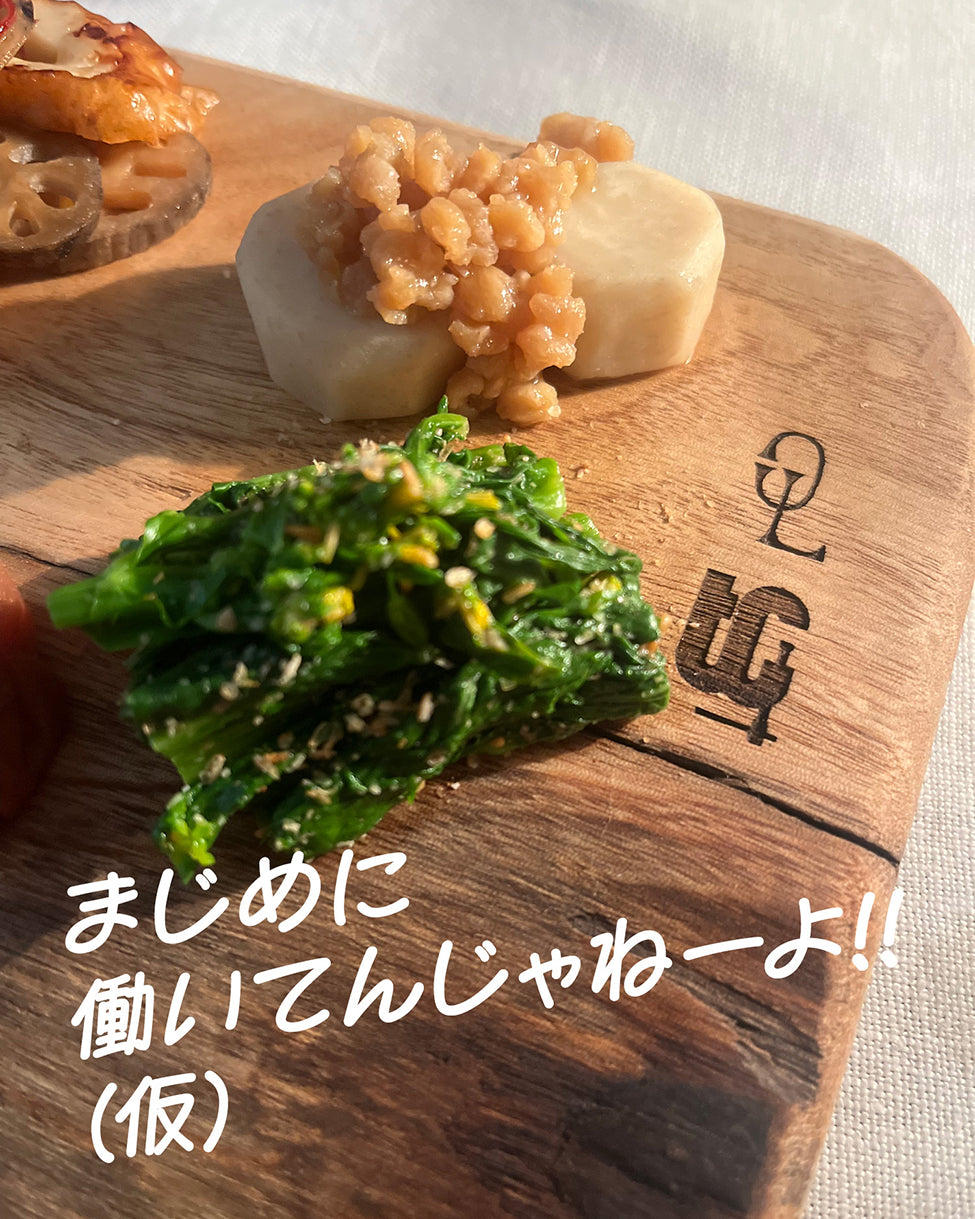

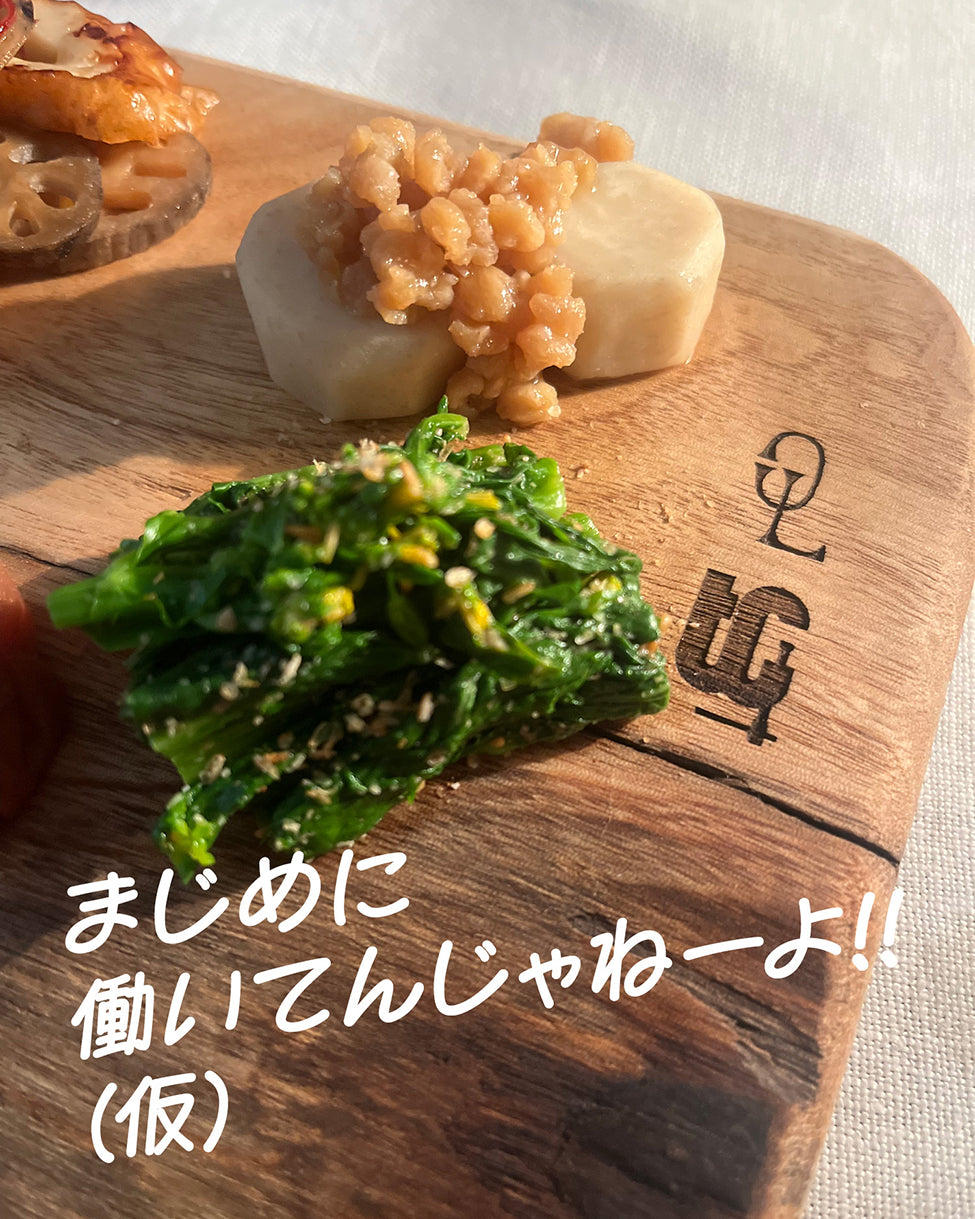

まじめに働いてんじゃねーよ!!(仮) Vol.03 相馬夕輝 後編

ファッションディレクター、スタイリスト。英国の雑誌『MONOCLE』の創刊より制作に参画、ファッションページの基礎を構築。2014年には同誌のファッションディレクターに就任。2012年から2018年秋まで雑誌『POPEYE』のファッションディレクターを務めた。2019年よりフイナムと共同でファッションウェブマガジン「AH.H」を、2023年より〈CAHLUMN〉、「andreM hoffwann」をスタート。

滋賀県出身。「D&DEPARTMENT PROJECT」の飲食部門「つづくをたべる部」ディレクターとして、日本各地を取材し、その土地の食材や食文化を活かしたメニュー開発や、イベント企画なども手がける。2024年、初の著書となる食分野での活動をまとめた『つづくをたべる食堂』を出版。2025年7月25日よりオンラインでの会員制スーパーマーケット「Table to Farm」をスタート。

長谷川さんがディレクションするブランド〈CAHLUMN(カウラム)〉の拠点である、御茶の水の「CAHLUMN STORE」を舞台に、食に関するお話を徒然なるままに。

7月25日(金)から公式オープンで本ローンチという形にできたらと思っているので、まだプレローンチといった状態なんです。なので、7月からは生産量の都合を見ながら、会員数の上限を設定して、お申込みを受け入れていくということになりそうです。

購入の仕組みがいろいろあって面白いですよね。

すぐ届く「お急ぎ購入」と、2週間ごとの配送で「1回だけお届け」「2週間ごとにお届け」「4週間ごとにお届け」と選択肢が豊富です。

基本は定期購入してもらえるといいなと思ってるんです。卵を2週間に1回、もしくは1ヶ月に1回買うというふうに習慣化していただけると、生産者側で定期的に注文が来る量が予測できるようになるんです。そうすると、安定した収入と安定した生産計画を立てられるので、すごくありがたいんですよね。

なるほど。

ただ、多ければいいということでもなくて、いきなり需要が増えると、結局それがひずみになってしまうこともあります。今後これが来るからということで、先行投資をしてダメになってしまう生産者も見てきたので、じわっと増え続けるのが1番いいんです。それでいうと、今は「お急ぎ購入」を利用される方が多いですね。

そうなんですね。待つ時間も楽しかったりするんですけど、すぐに試されたい方はやっぱり早い方がいいんですね。それこそ台所の事情にもよるんでしょうか。

あとは、今は御用聞き的に、2週間に1回、次の配送のタイミングにどうですか?と聞くシステムになってます。そうすると「じゃあこれとこれをついでにお願いします」みたいな感覚にもなるのかなと。

たしかに買い方を選べるのは面白いですね。

先ほどもお話しましたが、我々としては2週間ごとに購入いただける方を増やしていきたいので、例えばある商品の需要が高まって、生産が追いつかないという事態になったときには、定期購入してくださっている方に優先的にお届けすることは考えています。

僕は塩が2週間おきに届いちゃったことがあって(笑)。

最初はみんなその事故がおこるんです(笑)。納豆がどんどん届くんですけど、みたいな方もいましたね(笑)。

サイトに書いてはあるんですが、そのあたりはやっていくなかで周知していくしかないですね。

はい。プレローンチ期間中に、そういうことを整理していっている感じです。