HANG OUT VOL.6

Why do you run?

Chapter 11

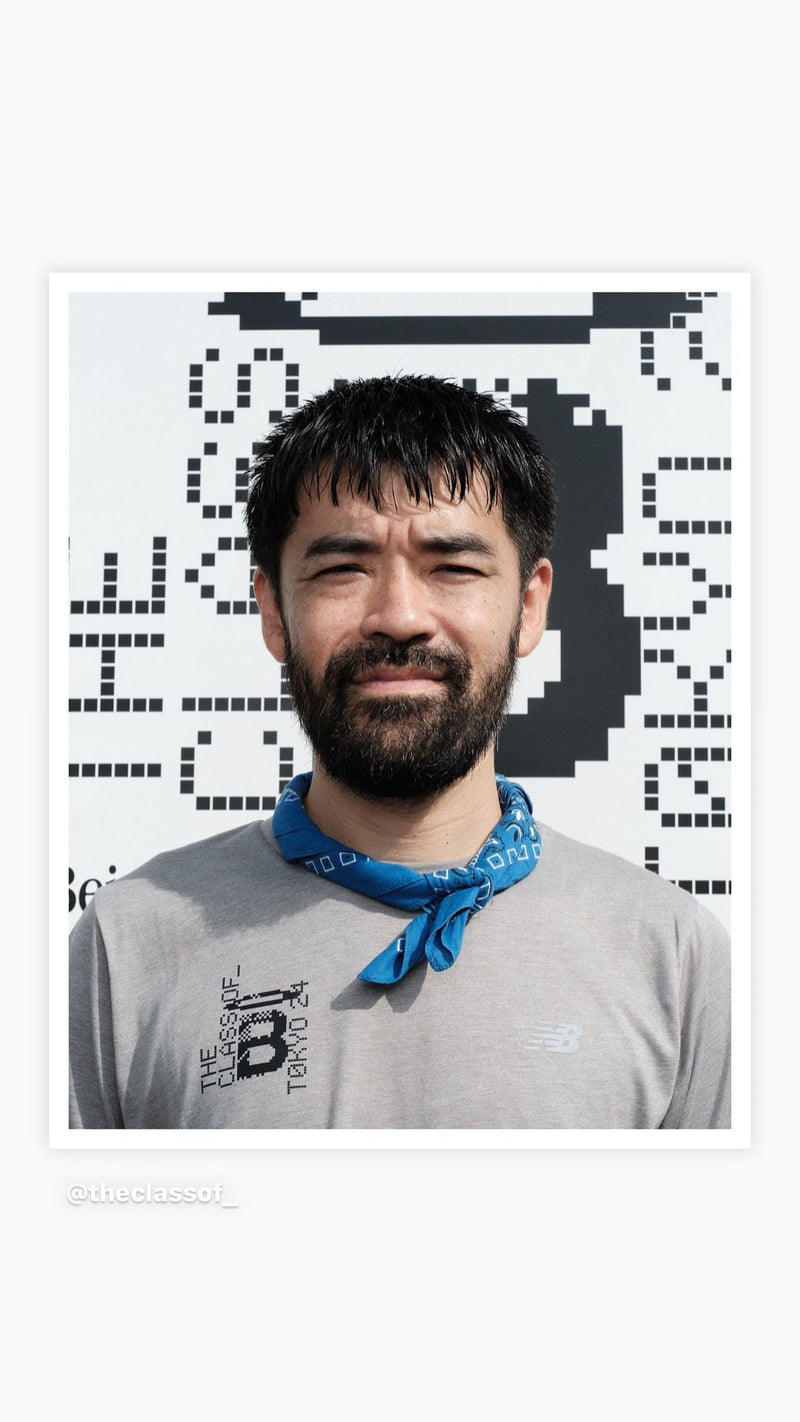

Edit:Yuri Sudo

HANG OUT VOL.6Why do you run?

走りたくなる本とか映画。

痩せたい、モテたい、ストレス発散したい、目標を持ちたい。走る理由はひとそれぞれだし、ピュアな気持ちは何よりの原動力。世の中にはそんな “走るひと” を描いたエンタメが意外とあるんです。観れば走りたくなるはず。準備運動しながらでもどうぞ。

Chapter 02 | SOMETHING HAPPENSON THE SNOWY MOUNTAIN.